精神の障害年金と就労の関係 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金の請求を代行

統合失調症や気分(感情)障害を抱えながら就労している方でも、障害年金を受給することは可能です。就労中の方は、障害の程度要件に加えて就労状況が審査に影響を与えますが、適切な書類や病歴・就労状況等申立書などを提出すれば、障害年金を受給できる可能性があります。ここでは、精神の障害年金と就労の関係について詳しく解説いたします。

障害認定基準等での就労の位置づけ

国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に障害年金に該当する障害状態が定められており、具体的な基準は「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に記載されています。

障害認定基準や精神障害に係るガイドラインには、就労について以下のように記載されています。

障害認定基準 障害の程度

| 等級 | 障害の状態 |

|---|---|

| 1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。 |

| 2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。 この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。 |

| 3級 | 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。 |

精神の障害の認定要領

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

障害認定基準を補足するものとして、平成28年9月より「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が運用されています。

ガイドラインでは、障害等級の判定時に考慮すべき事項の例が次のように記載されています。

- 援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。

- 就労系障害福祉サービス(就労継続 支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。

- 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。

- 就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。

- 一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。

- 安定した就労ができているか考慮する。1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合は、それを考慮する。

- 発病後も継続雇用されている場合は、従前の就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や仕事場での援助の有無などの状況を考慮する。

- 精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)を考慮する。

- 仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる場合は、それを考慮する。

精神の障害年金における就労の影響

障害認定基準や等級判定ガイドラインには、「働いていると障害年金を支給しない」と明記されているわけではありません。医師用の診断書記載要領には「就労している事実だけで、障害年金の支給決定が判断されることはない」とも記載されています。反対に、障害等級2級に該当する障害の状態は「労働により収入を得ることができない程度のもの」と記載されていることから、仕事ができないような病状であると示しています。

精神障害の場合、他の疾病のように病気の程度を数値で表す指標がないため、「日常生活能力の判定」や「日常生活能力の程度」が年金の等級を判断する基準となります。このため、働いているという事実だけで日常生活能力があると見なされたり、障害の状態が軽くなっていると判断されることがあります。

「働いている」といっても、家族のためや生活のために無理をしている場合があります。そのため、「働いている」ことが必ずしも「日常生活が向上している」とは限りません。

障害年金を請求する際には、日常生活の制限の度合いとともに、「精神障害に係る等級判定ガイドライン」で記載されているポイントを具体的に伝えることが重要になります。

精神の障害における請求手続きのポイント

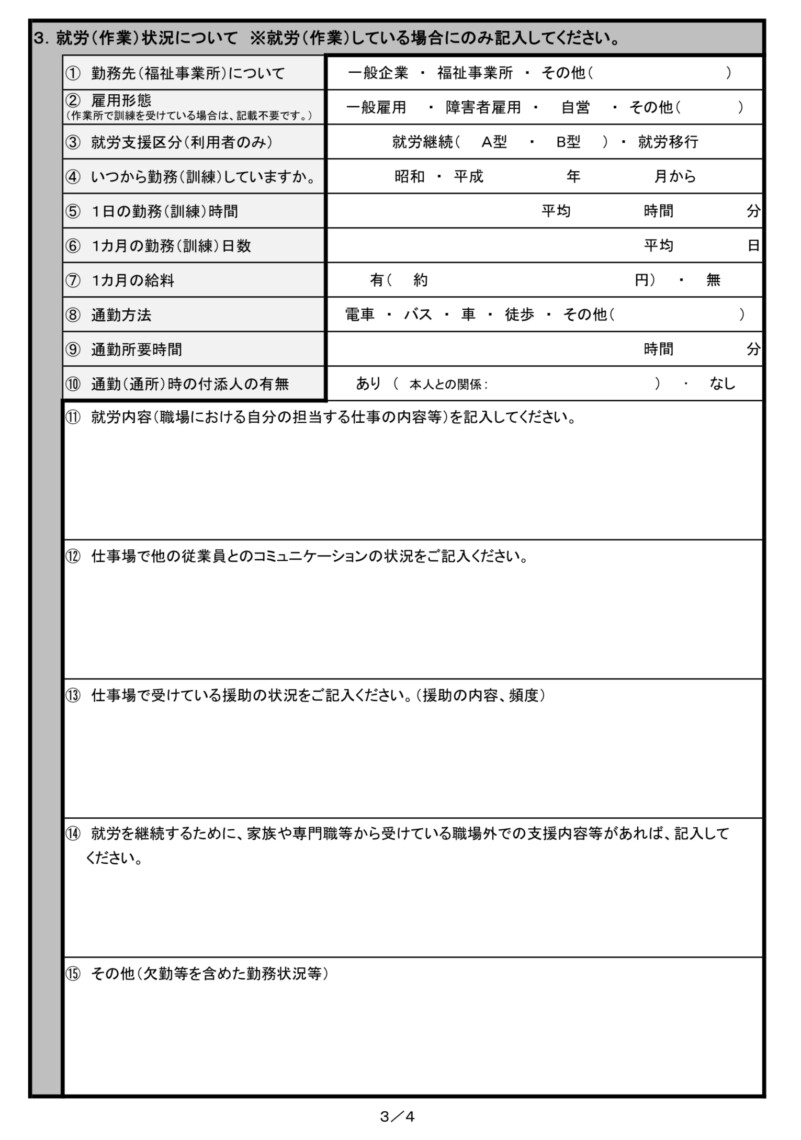

障害年金の審査において、必要に応じて提出を求められる書類として「日常生活及び就労に関する状況について(照会)という様式があります。この書類は、障害年金を請求する際に必須の書類ではありませんが、あらかじめ提出することも可能です。

就労に関する状況について(照会)

「日常生活及び就労に関する状況について(照会)の項目は、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」において、就労状況を考慮する際のポイントと同様の内容です。就労状況については、「病歴・就労状況等申立書」や「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」に記載しなければ、審査では考慮されません。そのため、どのような働き方をしているかをしっかり伝えることが重要です。

病気のことを会社側にオープンにして就労している場合は、上司や同僚に協力を求め、第三者からの申立書とするのもよいでしょう。さらに、病気の影響で賃金が減額されていたり、遅刻や早退、欠勤などが頻回になっている場合は、出勤状況を確認できる出勤簿や給与明細の写しなどを参考資料として提出することも一つの方法です。

精神の障害年金と就労の認定事例

【年金請求時の提出書類】

・日常生活及び就労に関する状況について(照会)

・出勤簿(有給休暇の取得状況・勤怠状況)

・ストレスチェックの結果表

【年金請求時の提出書類】

・日常生活及び就労に関する状況について(照会)

・出勤簿(勤怠状況)

・給与明細

最後に

ここでは、精神の障害年金と就労について解説しました。

障害年金を請求する際は、必要な知識を把握した上で、年金事務所に足を運び、正しい手順で手続きを進める必要があります。

障害年金の手続きは複雑で、一般の方には分かりにくい点も多いため、不安や疑問がある場合は、社会保険労務士に相談することをおすすめします。

投稿者プロフィール

最新の投稿

- 2025年4月1日障害年金額令和7年度(2025年度)障害年金の年金額

- 2025年2月1日障害年金の請求手続き知的障害の障害年金と就労の関係

- 2025年1月20日障害年金制度障害年金の初診日とは

- 2024年4月1日障害年金額令和6年度(2024年度)障害年金の年金額

前後記事&カテゴリ記事一覧

- 前の記事:広汎性発達障害の障害年金と就労の関係

- 次の記事:身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳と障害年金

- カテゴリ: