線維筋痛症で障害年金を請求する方法 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金請求を代行

1. 線維筋痛症の障害認定基準

障害年金の認定は、国民年金法施行令別表・厚生年金保険法施行令別表などに基づき、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に沿って行われます。線維筋痛症の場合は、主に肢体の障害として、全身の痛みによる日常生活・労働能力の低下がどの程度かで判断されます。

1-1. 障害等級の基本

| 等級 | 障害の程度 |

|---|---|

| 1級 | 全身の激しい痛みが酷く、食事、排泄など日常生活動作のすべてにおいて介助が必要になっている状態 |

| 2級 | 激しい痛みが持続し、日常生活動作のほとんどが一人でできてもやや不自由な場合、又は一人でできるが非常に不自由な状態 |

| 3級 | 激しい痛みのため、労働に著しい制限を受けているような状態 |

1-2. 線維筋痛症の重症度分類(ステージ分類)

線維筋痛症は、厚生労働省研究班による重症度分類試案(ステージⅠ〜Ⅴ)があり、診断書⑨欄にどのステージに当てはまるかを記載してもらう必要があります。

- ステージⅠ:米国リウマチ学会診断基準の18カ所の圧痛点のうち11ヵ所 以上で痛みがあるが、日常生活に重大な影響を及ぼさない。

- ステージⅡ:手足の指など末端部に痛みが広がり、不眠、不安感、うつ状態が続く。日常生活が困難。

- ステージⅢ:激しい痛みが持続し、爪や髪への刺激、温・湿度変化など軽微な刺激で激しい痛みが全身に広がる。自力での生活は困難

- ステージⅣ:痛みのため自力で体を動かせず、ほとんど寝たきりの状態に陥る。自分の体重による痛みで、長時間同じ姿勢で寝たり座ったりできない。

- ステージⅤ:激しい全身の痛みとともに、膀胱や直腸の障害、口の渇き、目の乾燥、尿路感染など全身に症状が出る。普通の日常生活は不可能。

1-3. 診断書で求められる評価項目

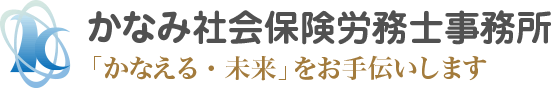

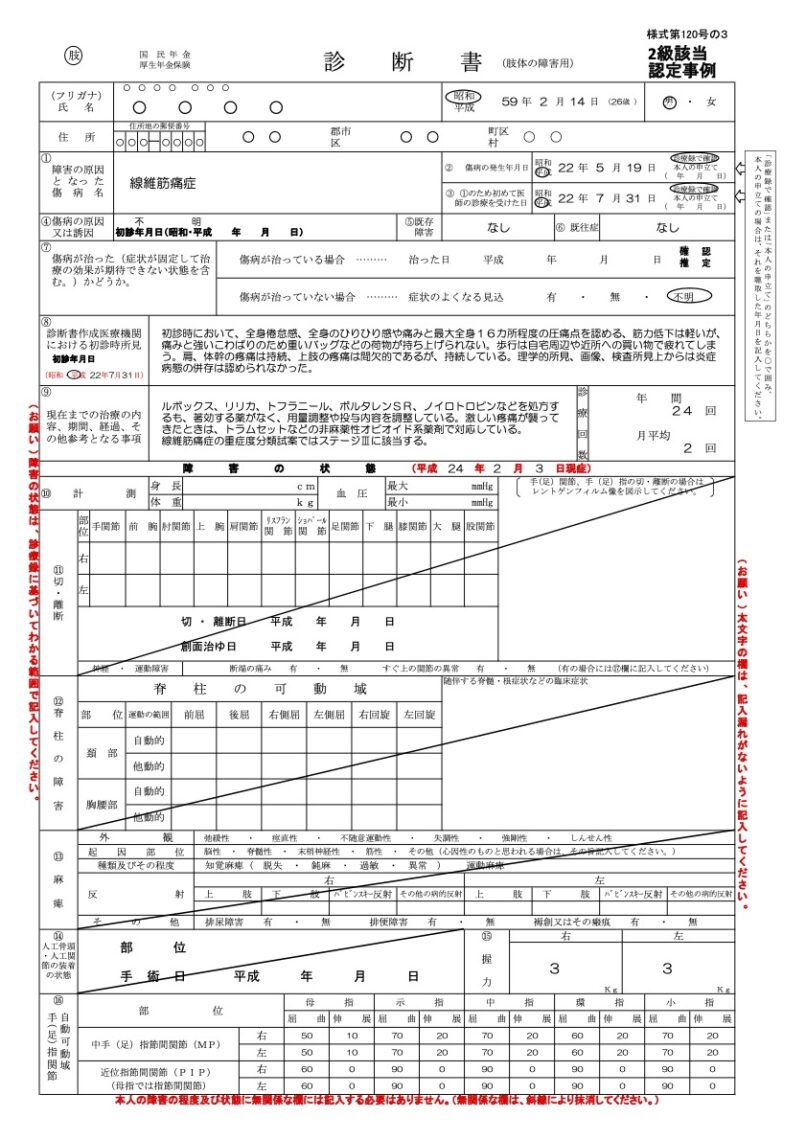

肢体の障害用の診断書では、次のような項目も重要な判断材料になります。

- 握力

- 手指・足指関節の他動可動域

- 主要関節の可動域および握力の低下の程度

- 日常生活動作の障害の程度(食事・更衣・屋内外歩行・階段の昇降など)

- 杖・車椅子など補助用具の使用状況

- その他の精神・身体の障害の状態

- 現症時の日常生活活動能力及び労働能力

- 予後

2. 初診日の考え方と障害認定日

2-1. 線維筋痛症における初診日

障害年金でいう初診日とは、「障害の原因となった傷病(線維筋痛症)について、初めて医師の診療を受けた日」のことです。

線維筋痛症の場合、最初から「線維筋痛症」と診断されることは少なく、一般的には次のような受診日が初診日になります。

- 原因不明の全身の痛み・倦怠感・こわばりなどで、内科や整形外科などを受診した日

- 「肩や腰の痛み」「関節痛」など局所の痛みで整形外科を受診した日

- 体の痛みとともに強い疲労感や不眠、意欲低下などがあり、心療内科や精神科を受診した日

線維筋痛症は、発症からしばらくは確定診断が付かないことも多いため、診断名が「原因不明の疼痛」「慢性疲労症候群の疑い」などであっても、提出書類の内容や症状の経過から線維筋痛症に関連する症状の診療であったと認められれば、その日が初診日として扱われます。

2-2. 障害認定日について

障害年金では、初診日から1年6か月を経過した日が基本的な「障害認定日」となります。

- 初診日から1年6か月を経過した時点の障害の程度で、障害等級に該当するかを判定

- その時点で該当しない場合、「事後重症」として、請求時点の状態で障害等級に該当するかを判定

線維筋痛症は、痛みが徐々に広がる・悪化していく経過をたどることが多く、初診から1年6か月の時点では日常生活への影響は少なく、その後数年かけて重症化していくため、事後重症請求になるケースが多くなります。

3. 障害年金請求に必要な書類

線維筋痛症で障害年金を請求する場合、一般的には次のような書類が必要です。

- 障害年金請求書

- 初診日に厚生年金加入 → 「国民年金・厚生年金保険 障害給付」

- 初診日が20歳未満、または20歳以上65歳未満で国民年金加入 → 「国民年金 障害基礎年金」

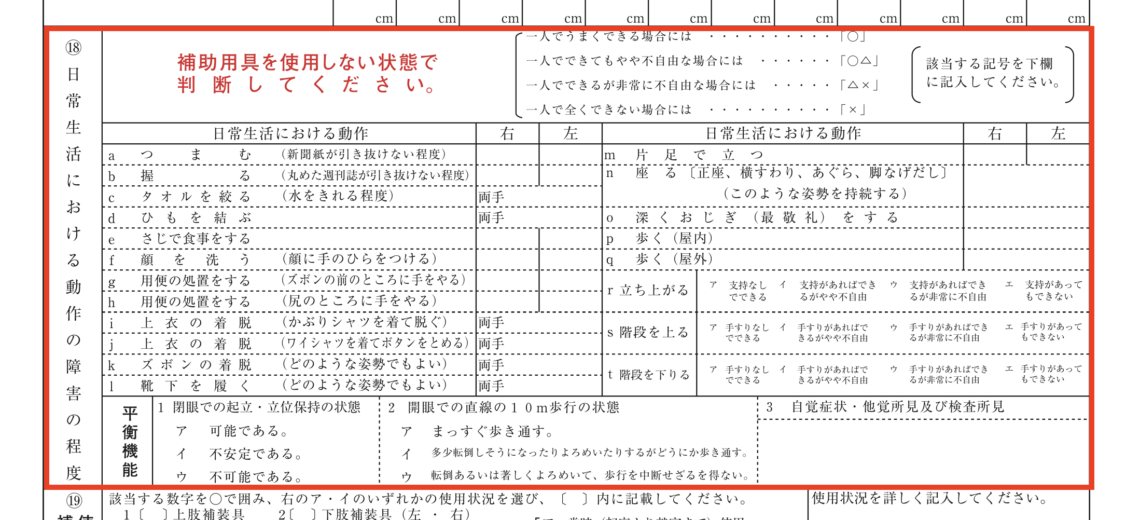

- 診断書(肢体の障害用・様式第120号の3)

- 病歴・就労状況等申立書(病状の経過と生活・仕事への影響を時系列で記載)

- 受診状況等証明書(初診医療機関で作成)

- 年金生活者支援給付金請求書

4. 診断書の重要ポイント

障害年金の結果は、診断書の内容に大きく左右されます。線維筋痛症で障害年金を請求する際に重要となるポイントを押さえておきましょう。

4-1. 重症度分類の記載

- 診断書の⑨欄に、線維筋痛症の重症度(ステージⅠ〜Ⅴ)が記載されているか確認しましょう。

4-2. 日常生活動作(ADL)の具体的な記載

線維筋痛症では、痛みや倦怠感のために「日常生活における動作」がどこまでできるかが障害認定に影響します。

- 食事・排泄・更衣・起き上がりなどの日常生活動作について、どの程度可能なのか

- 屋内や屋外歩行・階段の昇降などの社会活動動作の状況

4-3. 精神症状の取り扱い

線維筋痛症では、長期にわたる痛みから精神疾患を併発していることが多くあります。

- 精神科や心療内科に通院している場合は「その他の精神・身体の障害」欄に記載してもらう。

- 精神症状が強く、日常生活能力に大きな影響を与えている場合は、「精神の障害用の診断書」も準備し、併せて請求可能か検討する。

4-4. 障害等級2級と認定された診断書例

次の診断書は障害等級2級として認定された事例です。

障害の程度は、激しい痛みが持続しているため、日常生活動作のほとんどが 一人でできてもやや不自由な場合、又は一人でできるが非常に不自由な障害となっており、線維筋痛症の重症度分類試案の「ステージⅢ」と評価されているが、全身に痛みが広がっていることから、「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものに該当すると認められるため、2級15号と認定されています。

5. 線維筋痛症で障害年金を請求した事例集

線維筋痛症で障害年金を請求した事例をまとめています。気になる事例のリンクをクリックすると、詳しい解説ページへ移動します。

大阪府豊中市 既存障害はギランバレー症候群 線維筋痛症で障害基礎年金2級

障害等級:障害基礎年金2級/肢体の障害

概要:ギランバレー症候群による既存障害がある中で、全身の激しい痛みが加わり線維筋痛症と診断された事例です。既存障害と線維筋痛症の障害像が混在しないよう、病歴・就労状況等申立書や身体障害者手帳の診断書を活用し、線維筋痛症としての新たな障害の程度を慎重に整理することで、障害基礎年金2級が認定されました。

大阪府池田市 慢性疲労症候群C群(線維筋痛症合併)で障害厚生年金2級

障害等級:障害基礎年金2級/精神の障害

概要:整形外科で原因不明とされた全身の痛み…線維筋痛症と診断され障害厚生年金2級が認められた事例

6. 最後に

本ページの内容は、線維筋痛症で障害年金を請求する際に知っておきたい基本的なポイントをまとめたものです。

障害年金の制度や診断書様式、運用の実務は、今後も見直し・改正が行われる可能性があります。実際に請求を進める際は、次のような最新情報を確認しながら進めてください。

- 最寄りの年金事務所・街角の年金相談センターでの最新案内

- 厚生労働省・日本年金機構が公表している最新のリーフレット・ガイド

- 線維筋痛症や慢性疼痛の障害年金に詳しい社会保険労務士など専門家の助言

※本記事は一般的な情報提供であり、特定の方の受給権や障害等級を保証するものではありません。ご自身の症状や保険料納付状況によって結果は異なりますので、具体的な請求については必ず年金事務所や専門家にご相談ください。

投稿者プロフィール

最新の投稿

- 2025年11月26日肢体の障害脊髄小脳変性症で障害年金を請求する方法

- 2025年1月8日内蔵疾患慢性腎炎(ネフローゼ症候群)で障害年金を請求する方法

- 2024年12月21日肢体の障害変形性膝関節症で障害年金を請求する方法

- 2023年12月7日眼・耳・鼻・口の障害糖尿病性網膜症で障害年金を請求する方法

前後記事&カテゴリ記事一覧

- 前の記事:失語症で障害年金を請求する方法

- 次の記事:双極性障害で障害年金を請求する方法

- カテゴリ:肢体の障害