脊髄小脳変性症で障害年金を請求する方法 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金請求を代行

脊髄小脳変性症で障害年金を請求するために必要な障害認定基準、初診日の考え方、必要書類、診断書の注意点などを専門家が分かりやすく解説します。この記事では、脊髄小脳変性症での障害年金請求における重要ポイントをまとめました。

1. 脊髄小脳変性症の障害認定基準

障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)があり、具体的な基準として以下の認定基準が定められています。

1-1. 障害等級の基本(平衡機能の障害の場合)

平衡機能の障害は、等級ごとに次のような状態が目安として示されています。

- 2級:閉眼で起立・立位保持ができない状態。開眼で直線10m歩行ができない状態。

- 3級:閉眼で起立・立位保持が不安定な状態。開眼で直線10m歩行をどうにか歩き通す状態。

1-2. 障害等級の基本(肢体の障害の場合)

肢体の障害は、等級ごとに次のような状態が目安として示されています。

- 1級:常時の介護が必要な状態。自力で起き上がることや歩行がほぼ不可能な状態。

- 2級:日常生活に著しい制限がある状態。家屋内の生活はなんとかできるが、屋外での活動には多大な制限がかかる、あるいは車椅子や杖が必須な状態。

- 3級:労働に制限がある状態。職種や勤務時間に配慮が必要、または単純作業しかできない状態。

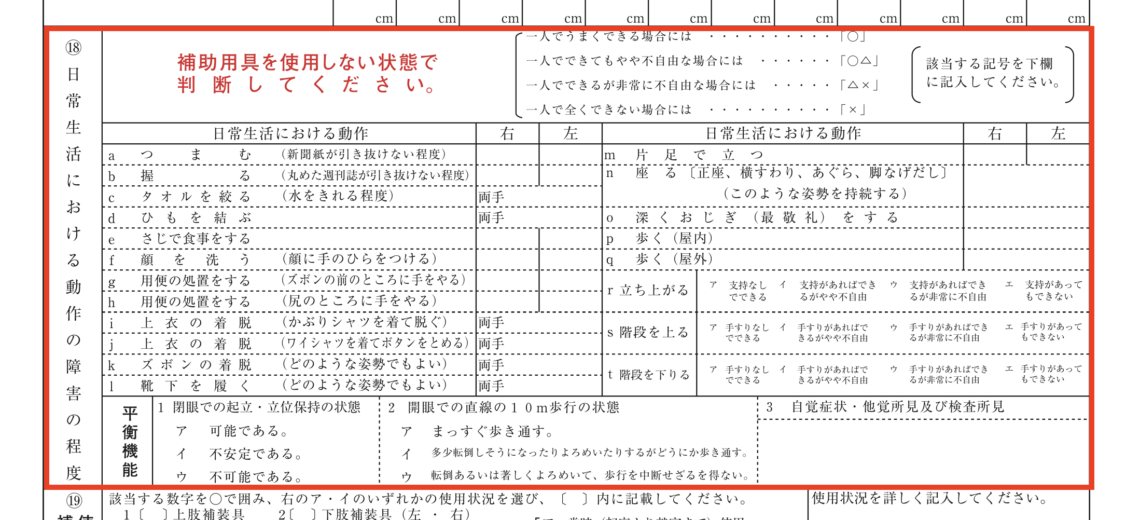

1-3. 筋力の測定と日常生活動作への影響

脊髄小脳変性症では、次のような客観的な所見と日常生活動作への影響が重視されます。

- 筋力の測定値

- 杖・補装具・車椅子などの使用状況

- タオル絞り・食事・衣類の着脱・排尿排便の処置などへの影響

- 歩行(屋内・屋外)・階段の昇降などへの影響

- 平衡機能(閉眼での起立状態・開眼での歩行状態)

2. 初診日の考え方と障害認定日

2-1. 初診日とは

障害年金における初診日とは、「障害の原因となった傷病(脊髄小脳変性症)のために、初めて医師(または歯科医師)の診療を受けた日」のことをいいます。

脊髄小脳変性症の場合、一般的には次のように考えます。

- 歩行時にふらつきが目立つようになり整形外科を受診した日

- 会話時に口や舌がもつれるために口腔外科を受診した日

- 最初は「めまい」だと思って耳鼻科を受診した日

初診日にどの年金制度(国民年金か厚生年金)に加入していたか、保険料納付要件を満たしているかなどを確認するため、初診日は非常に重要です。「受診状況等証明書」などで証明する必要があります。

2-2. 障害認定日とは

障害年金では、初診日から1年6か月を経過した日が「障害認定日」となります。

- 初診日から1年6か月を経過した時点の障害の程度で、障害等級に該当するかを判定

- その時点で該当しない場合、「事後重症」として、請求時点の状態で障害等級に該当するかを判定

3. 障害年金請求に必要な書類

脊髄小脳変性症で障害年金を請求する場合、一般的には次のような書類が必要です。

- 障害年金請求書

- 初診日に厚生年金加入 → 「国民年金・厚生年金保険 障害給付」

- 初診日が20歳未満、または20歳以上65歳未満で国民年金加入 → 「国民年金 障害基礎年金」

- 診断書(肢体の障害用・様式第120号の3)

- 病歴・就労状況等申立書(病状の経過と生活・仕事への影響を時系列で記載)

- 受診状況等証明書(初診医療機関で作成)

- 年金生活者支援給付金請求書

4. 診断書の重要ポイント

障害年金の結果は、診断書の内容に大きく左右されます。脊髄小脳変性症で障害年金を請求する際に重要となるポイントを押さえておきましょう。

4-1. 平衡機能の記載

脊髄小脳変性症で歩行時のふらつきが著しい場合、「平衡機能」の評価が重視されます。

- 閉眼での起立・立位保持の状態(目を閉じて立っていられるか)

- 開眼での直線の10m歩行の状態(目を開けて真っ直ぐ歩けるか)

4-2. 日常生活動作(ADL)の具体的な記載

脊髄小脳変性症の症状が進行し、上肢や下肢に障害が出ている場合は日常生活動作(ADL)の障害の程度が非常に重要になります。

補助用具を使用しない状態で適正に判断されているか確認しましょう。

4-3. 補助用具の使用状況

診断書には、杖、車椅子、下肢補装具などの「補助用具の使用状況」を具体的に記載してもらいます。

「たまに使っている」程度でも、実生活で安全確保のために必要不可欠であれば、「常時使用」に近いニュアンスで記載してもらうことが重要です。

5. 脊髄小脳変性症で障害年金を請求した事例集

当事務所で脊髄小脳変性症による障害年金を請求した事例の一部をご紹介します。各事例のリンクをクリックすると、詳しい解説ページへ移動します。

50代男性 初診日の認定書類として身体障害者手帳診断書を提出

障害等級:1級/事後重症請求

概要:身体障害者手帳の申請時に提出した診断書を「初診日」の証明資料として活用し、脊髄小脳変性症で障害厚生年金1級を受給できた事例です。

50代女性 脊髄小脳変性症で障害基礎年金2級を受給

障害等級:2級/事後重症請求

概要:初診から同じ病院で経過観察を続け、症状が悪化したため事後重症請求を行い、脊髄小脳変性症で障害基礎年金2級を受給した事例です。

6. 最後に

本ページの内容は、脊髄小脳変性症で障害年金を請求する方法をまとめたものです。

障害年金の制度・診断書様式・運用は改正されることがありますので、実際に障害年金を請求される際は以下のような専門機関へ確認しながら進めることをおすすめします。

- 最寄りの年金事務所での最新案内

- 厚生労働省・日本年金機構の最新リーフレット

- 障害年金に詳しい社会保険労務士

※本記事は一般的な情報提供であり、特定の方の受給権や等級を保証するものではありません。ご自身のケースについては、必ず年金事務所や専門家にご相談ください。

投稿者プロフィール

最新の投稿

- 2025年11月26日肢体の障害脊髄小脳変性症で障害年金を請求する方法

- 2025年1月8日内蔵疾患慢性腎炎(ネフローゼ症候群)で障害年金を請求する方法

- 2024年12月21日肢体の障害変形性膝関節症で障害年金を請求する方法

- 2023年12月7日眼・耳・鼻・口の障害糖尿病性網膜症で障害年金を請求する方法

前後記事&カテゴリ記事一覧

- 前の記事:慢性腎炎(ネフローゼ症候群)で障害年金を請求する方法

- カテゴリ:肢体の障害