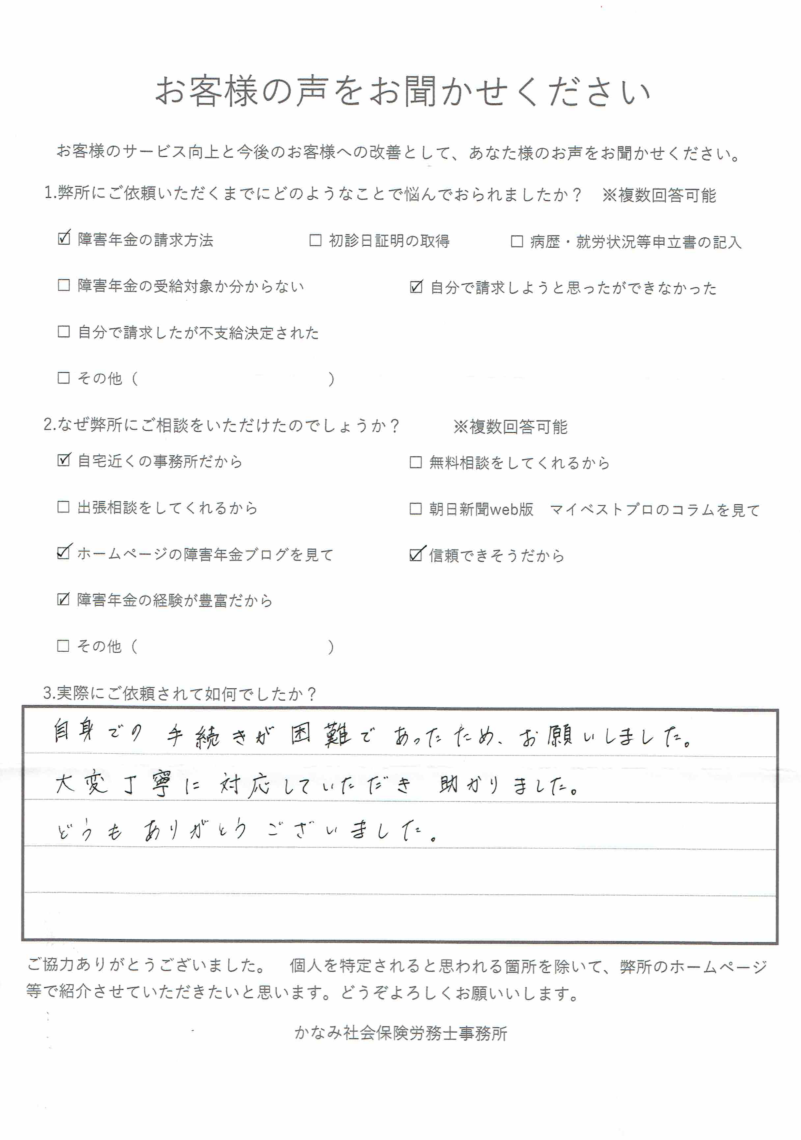

40代女性 高次脳機能障害で障害厚生年金2級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所

| 兵庫県川西市C様(川西市C様)

相談者の状況

外出中に意識を喪失し救急搬送されました。脳血管CTA検査でもやもや病によって脳室内出血となっていることが分かりました。

リハビリにより四肢不全麻痺は改善されましたが、食事やトイレをしたことを忘れていたり、勤めていた会社の場所が分からなくなるなど、重度の記憶障害が残っっており、医師から高次脳機能障害であると言われました。

受任から申請(請求)までに行ったこと

精神障害者保健福祉手帳2級を取得されていましたが、傷病名はてんかん発作となっており、障害年金の申請(請求)時はてんかん発作は薬物療法により改善されていました。抗てんかん薬により発作がコントロールされている場合は障害年金の対象とはされないため、高次脳機能障害で申請(請求)することになりました。

てんかんで通院していた脳神経外科の主治医は「障害年金の対象にはならない」「どのように診断書を記入するのか分からない」と仰ったため、リハビリ病院に入院していた病院で診断書を依頼することになりました。

高次脳機能障害は、日常生活にどのような制限があるのか分かりにくい障害であるため、日常生活の状況をまとめた資料を診断書の依頼時に提出しました。

結果

年金種類と等級;障害厚生年金2級

年金額:年額1,430,000円

その他

>>> 高次脳機能障害で障害年金を申請(請求)する方法やポイントを解説

投稿者プロフィール

最新の投稿

- 2024年7月15日精神の障害20代女性 自閉症スペクトラム障害で障害基礎年金2級を受給

- 2024年7月15日精神の障害20代男性 アスペルガー症候群で障害基礎年金2級を受給

- 2024年5月3日精神の障害発達障害と統合失調症が併存している場合 統合失調症で障害厚生年金2級を受給

- 2024年4月21日精神の障害障害者雇用で社会保険に加入 3回目の申請(請求)で障害基礎年金2級が決定