高次脳機能障害で障害年金を申請(請求)する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金申請(請求)を代行

高次脳機能障害により、日常生活や労働に著しい支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。 障害年金を申請(請求)するためには、初診日や疾病の状態などの情報が求められ、正確に手続きを行うことが大切です。ここでは、高次脳機能障害の障害認定基準、必要な書類や手順、注意すべきポイントについて詳しく解説いたします。

高次脳機能障害の障害認定基準

高次脳機能障害の障害認定基準は次のようにされており、それぞれの等級によって支給額が決まります。

※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。

| 等級 | 障害の程度 |

|---|---|

| 1級 |

|

| 2級 |

|

| 3級 |

|

| 障害手当金 |

|

- 高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となります。

- 障害の主な症状としては、失語、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがあります。

- 障害の状態は、代償機能やリハビリテーションにより好転も見られることから療養及び症状の経過を十分考慮されます。

障害年金の審査で考慮される項目

高次脳機能障害の障害年金審査では、最終的な等級が次の要素に基づいて決定されます。障害年金を申請(請求)をする際は、「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」などを通じて、これらの項目を審査側に伝える必要があります。

高次脳機能障害の障害年金審査では、最終的な等級が次の要素に基づいて決定されます。障害年金を申請(請求)をする際は、「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」などを通じて、これらの項目を審査側に伝える必要があります。

- 療養状況

- 通院の状況(頻度、治療内容など)、薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量)期間)や服薬状況。

- 通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容。

- 入院している場合は、入院時の状況(入院期間、院内での病状の経過、入院の理由)

- 在宅での療養状(在宅で、家族や重度訪問介護等から常時援助を受けて療養している場合

- 生活環境

- 家族等からの日常生活上の援助や福祉サービスの有無

- 独居の場合は、その理由や独居になった時期

- 独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによ って生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

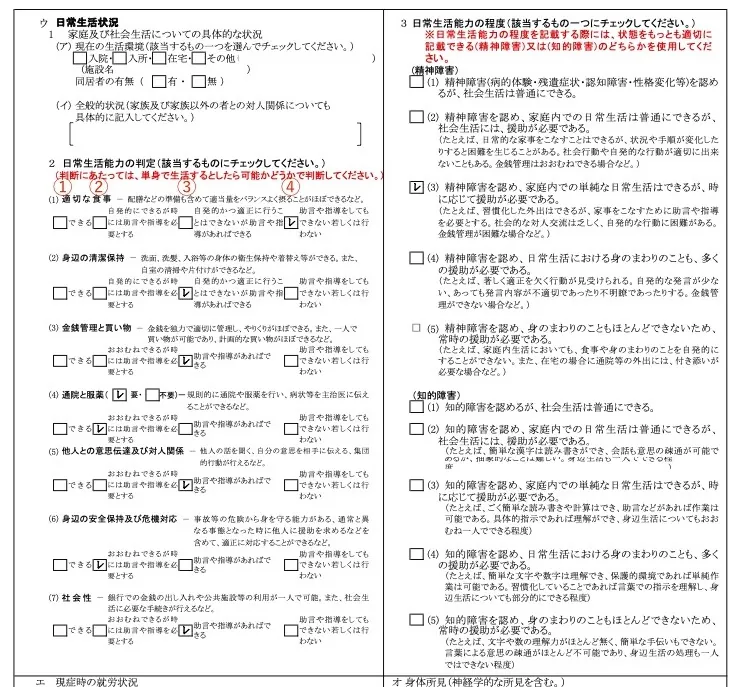

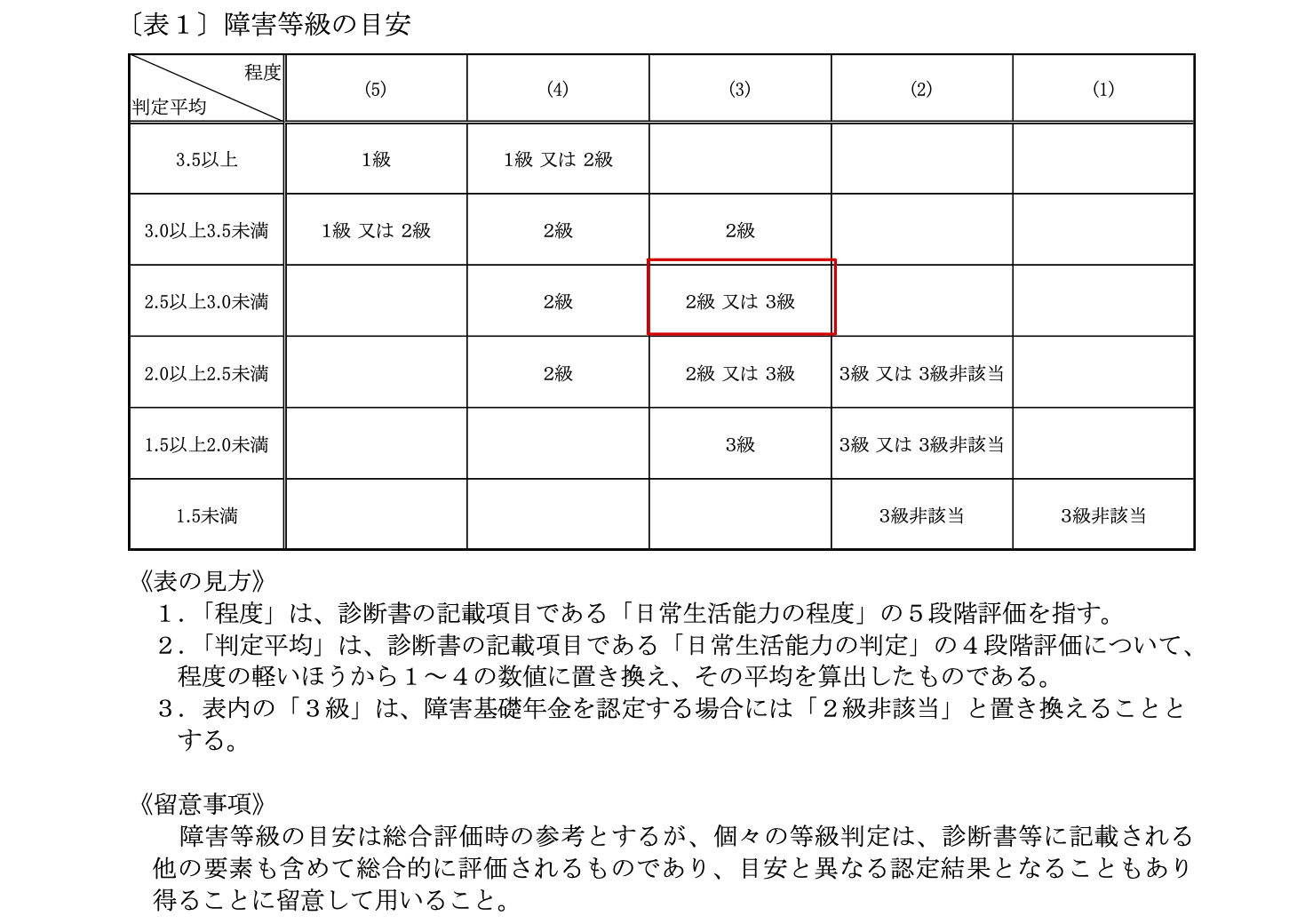

精神の障害年金の認定において使用される「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、「精神の障害用」診断書の裏面の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」に応じて等級の目安が定められています。

具体的には、「日常生活能力の判定」の4段階評価について、障害の程度が軽い方から1~4の数値に変換され、その平均値が算出されます。この数値は、「日常生活能力の程度」の(1)~(5)と組み合わされ、最終的な等級の目安が確定されます。ただし、この等級の目安はあくまで参考値であり、実際の等級は、診断書に記載されるその他の内容や病歴・就労状況等申立書などが総合的に評価されて決定されます。

障害等級の目安

例えば、下記のようなの評価の場合、日常生活能力の判定は「(4+3+3+2+3+2+3)÷7=2.57が平均値となり、日常生活能力の程度の(3)と合わせて、等級の目安は「2級または3級」程度とされます。

障害年金の申請(請求)の進め方

高次脳機能障害で障害年金を申請(請求)する場合、手続きの進め方は次のようになります。

- 「初診日」を調べる。

-

「受診状況等証明書」取得する。

- 「病歴・就労状況等申立書」作成する。

- 「診断書(精神の障害用」の作成を病院に依頼する。

具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。

高次脳機能障害で障害年金を申請(請求)するポイント

ポイント1 高次脳機能障害で障害年金の受給は難しい?

障害年金の審査においては、診断書の裏面での「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の評価が重視されます。これらの評価に基づいて、おおまかな等級が定められ、最終的な判定は診断書に記載される他の要素も含めて総合的に評価されることになります。

高次脳機能障害の場合、記憶障害や注意障害(片側だけを見落とすような障害も含む)、遂行機能障害、感情の抑揚が効かないなどの症状により「対人関係に問題があったり、日常生活や労働への適応が難しい状態」になります。

「高次脳機能障害では障害年金を受給するのは難しい」とされるのは、これらの症状によってどのように日常生活に制限を受けているのかが分かりにくいからです。医師に診断書を依頼する際には、「高次脳機能障害」によってどのように日常生活や労働に制限を受けているのかを詳細に伝えることが重要です。

ポイント2 病歴・就労状況等申立書で日常生活の困難さを申し立てていますか?

「病歴・就労状況等申立書」は、日常生活の困難さを詳しく記入するための書類です。「病歴・就労状況等申立書」の内容が不十分だと不支給になってしまうことや、障害の等級が適切に判定されない可能性があります。病歴・就労状況等申立書には、高次脳機能障害により、日常生活がどのように困難になっているのかを、具体的に記載していくことが重要です。

ポイント3 就労していても障害年金を受給できる可能性はあります。

就労していても障害年金を受給できる可能性はあります。ただし、高次脳機能障害の場合、就労の事実のみによって日常生活能力が向上していると見られたり、障害状態が軽くなっていると判断されることがあります。

就労中に障害年金を申請(請求)する場合、障害認定基準に従い、仕事の種類や内容、就労状況、仕事場での援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを審査側に詳細に伝える必要があります。

高次脳機能障害で障害年金の申請(請求)をサポートした事例集

弊所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。

高次機能障害により労働条件が変更 どのように申し立てるか

自動車の荷台から転落して頭を打ちました。転落時には異常はなかったものの、車を運転中(停車中)に意識を喪失しました。

病院に到着した時には意識は戻っていましたが、検査の結果、急性硬膜下血腫であることが判明しました。

入院中に行った認知機能の検査では、注意力や記憶力、集中力の欠如、正常な判断(状況判断)や同時作業ができないといった高次脳機能障害が確認されました。

障害年金の申請(請求)時は、仕事を続けるために勤務日数や勤務時間を減らしていました。診断書によると、日常生活の状況は「3級または3級非該当」程度の障害状態であると評価されていました。そのため、病歴・就労状況等申立書には、高次機能障害による日常生活や仕事における困難さ、勤務日数や勤務時間の減少などを詳細に記載しました。(障害厚生年金3級)

「脳腫瘍」「脳梗塞」どちらが原因で高次脳機能障害となったのか

平成7年頃、頭痛が続いていたために病院を受診したところ、脳梗塞の可能性があると言われ、経過観察が始まりました。数年後、てんかん発作が起き、精密検査で脳腫瘍が見つかりましたが、手術が難しい箇所であったために行えませんでした。

平成29年には脳梗塞が発生し、肢体の麻痺は軽度でしたが、中程度の高度機能障害が残りました。

医師に確認したところ「平成29年の脳梗塞は軽度で、高次機能障害の原因とは考えにくい。脳腫瘍が原因である可能性がある」との説明がありました。したがって、初診日を平成7年の頭痛で受診した日とする必要がありました。20年以上前のカルテはなかったが、脳腫瘍が見つかった病院にカルテ開示請求を行い、初診日を特定することができました。(障害厚生年金2級)

投稿者プロフィール

最新の投稿

- 2025年1月8日内蔵疾患慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む)で障害年金を申請(請求)する方法を解説

- 2024年12月21日肢体の障害変形性膝関節症で障害年金を申請(請求)する方法を解説

- 2023年12月7日眼・耳・鼻・口の障害糖尿病性網膜症で障害年金を申請(請求)する方法を解説

- 2023年4月15日肢体の障害遷延性意識障害(植物状態)で障害年金を申請(請求)する方法を解説

前後記事&カテゴリ記事一覧

- 前の記事:舌癌で障害年金を申請(請求)する方法を解説

- 次の記事:感音性難聴で障害年金を申請(請求)する方法を解説

- カテゴリ:精神の障害