統合失調症で障害年金を請求する方法を解説 かなみ社会保険労務士事務所/障害年金申請(請求)を代行

統合失調症によって日常生活や労働に困難が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。

障害年金を請求するには、初診日の証明や診断書、病歴・就労状況等申立書をする準備する必要があります。

この記事では、統合失調症の障害認定基準、請求手続きの流れ、準備すべき書類や注意点などについてわかりやすく解説いたします。

統合失調症の障害認定基準

障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)に定められており、具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」が定められています。

ここでは、「障害認定基準」の中から、統合失調症の認定基準を抜粋してご紹介します。

| 等級 | 障害の程度 |

|---|---|

| 1級 | 高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの |

| 2級 | 残遺状態又は病状があるため 人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、 日常生活が著しい制限を受けるもの |

| 3級 | 残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの |

障害認定における留意点

- 統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。

- 認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、 併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

- 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

- 現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断する。

障害年金の請求手順

統合失調症による障害年金の請求手続きは、以下のような手順で進めます。

- 初診日を調べる

- 年金事務所などで「保険料納付要件」を満たしていることを確認する

- 受診状況等証明書を取得する

- 病歴・就労状況等申立書を作成する

- 診断書を取得する

- その他必要書類を揃える

- 年金事務所などに年金請求書を提出する

受診状況等証明書の取得

障害年金を受給するには、障害の原因となる傷病が発生する前に、年金保険料を一定期間納付していることなどが支給要件となるため、初診日が非常に重要になります。

精神の障害では、初診日は必ずしも確定診断がついた日とは限りません。統合失調症と因果関係のある病気で、初めて医療機関を受診した日が初診日となります。

統合失調症の場合、初診時と請求時で医療機関の傷病名が異なることはよくあります。「受診状況等証明書」に記載された傷病名が統合失調症と全く関連がない場合、初診日として認められない可能性がありますが、傷病名が完全に一致する必要はありません。

精神障害では傷病名が変更されることは一般的です。統合失調症との関連が疑われる場合は、「病歴・就労状況等申立書」に発病からの経過を詳しく記載することをおすすめします。

病歴・就労状況等申立書の作成

「病歴・就労状況等申立書」は、診断書や受診状況等証明書とともに、障害の認定において非常に重要な書類です。この書類は、診断書などが一時的な状況を示す「点」であるのに対し、発病から現在までの流れを記載する「線」の役割を持ちます。

発病から初診に至るまでの経緯や初診から現在までの治療経過、現在の病状や日常生活の状況などを具体的に記載することが重要です。原則として5年ごとに区切って記載しますが、転院歴がある場合は通院した病院ごとに記載します。専門用語ではなく、具体的なエピソードや個別の状況を記載していきます。

診断書を取得する

主治医に、障害年金の請求を検討していることを伝え、「診断書」の作成を依頼します。

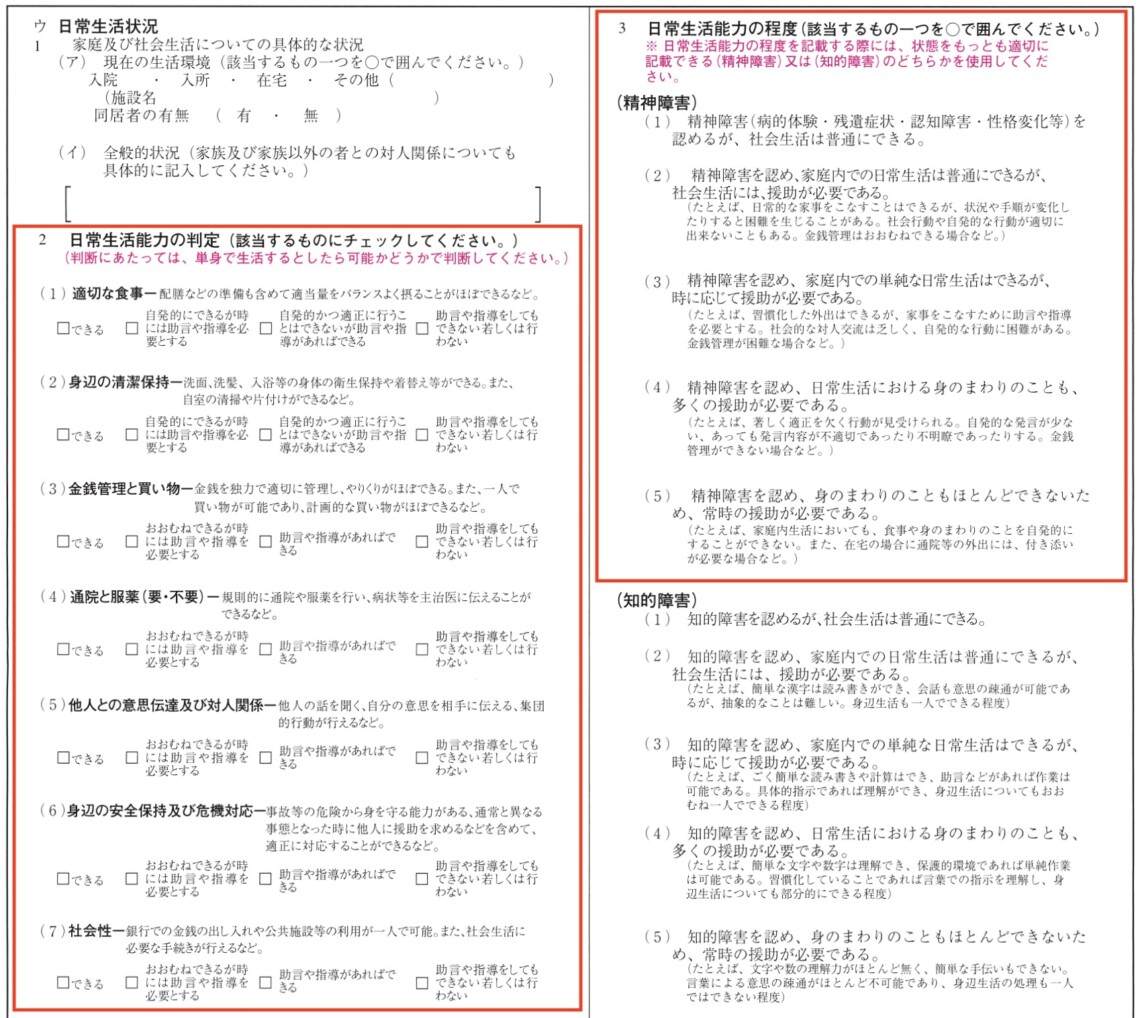

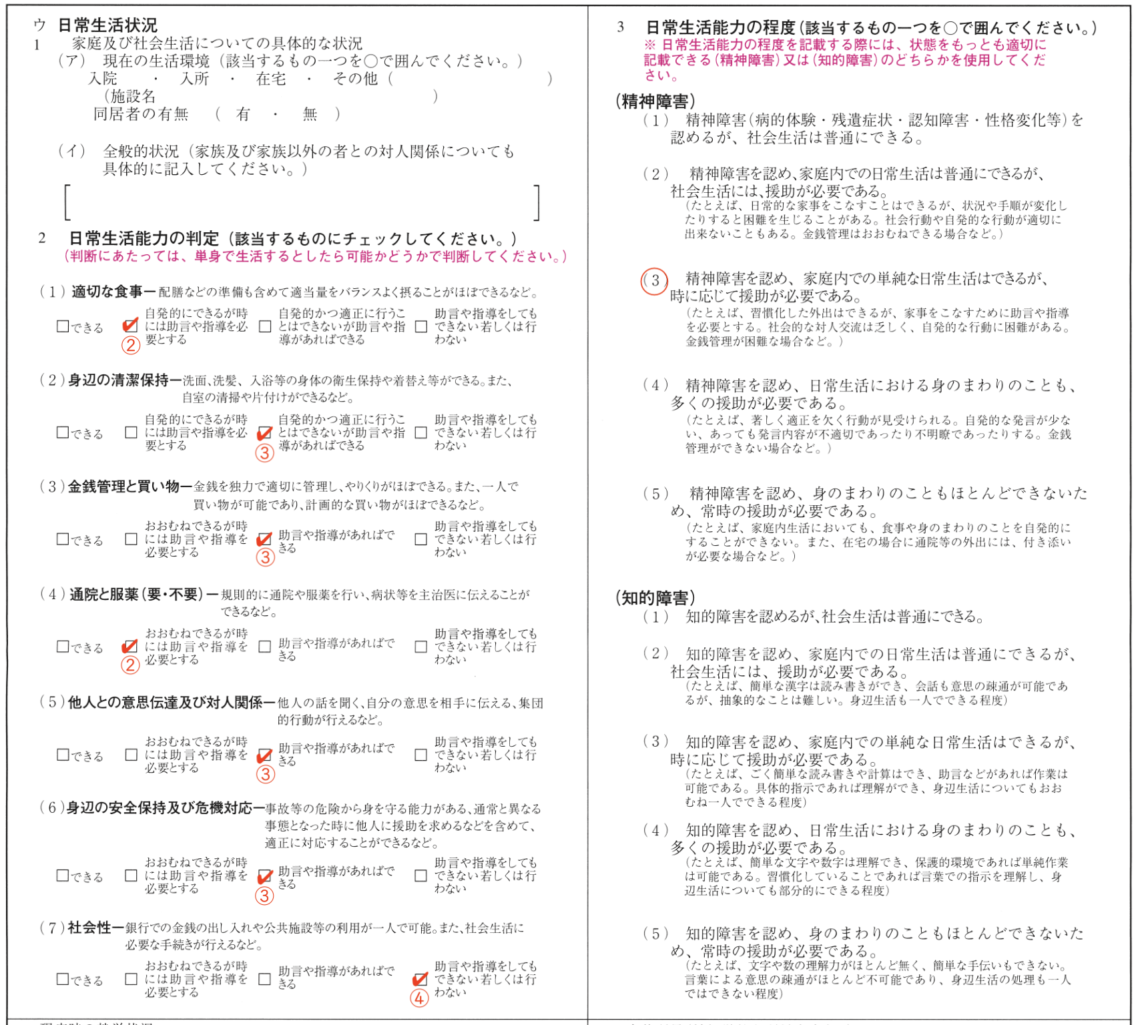

診断書の裏面には「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」という評価項目があり、審査では重視されています。

医師に依頼する際は、「統合失調症による日常生活への支障」を具体的に伝えることが大切です。

以下の点を詳しく説明するようにします。

- 食事、入浴、掃除、買い物などの日常生活がどの程度困難になっているか

- 他人からのサポートがどれだけ必要か

- 外出や人との交流がどれほど制限されているか

日常生活への影響を具体的に伝えることで、適切な診断書の作成につながります。

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

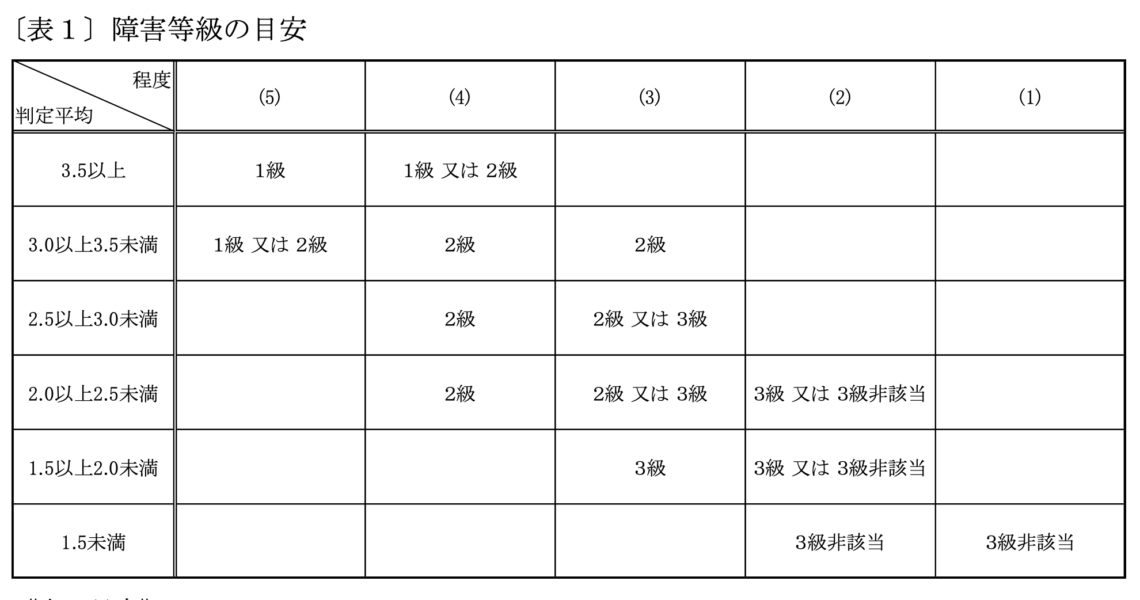

2016年(平成28年)9月に運用が開始された「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、診断書の裏面の「日常生活能力の判定」及び「日常生活能力の程度」に応じて等級の目安が定められています。

「日常生活能力の判定」では、障害の軽い方から1〜4の数値で評価し、その平均値を算出します。この平均値と「日常生活能力の程度」の(1)〜(5)を組み合わせて、等級の目安が決まります。

ただし、等級はあくまで目安であり、診断書に記載される他の要素も含めて総合的に判断されます。そのため、目安と異なる認定結果が出る場合があることに注意が必要です。

等級の目安

等級判定の具体例

例えば下記の評価の場合、「日常生活能力の判定平均」は(2+3+3+2+3+3+4)÷7=2.8 「日常生活能力の程度」は(3)となり、「2級又は3級」が障害等級の目安となります。

総合評価の際に考慮される要素の例

障害等級の目安は総合評価時の参考とされますが、個々の等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されます。

総合評価の際に考慮される要素の例は以下の通りです。

- 病状又は状態像

・現在の症状だけでなく、症状の経過(病相期間、頻度、発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通しを考慮する。 - 療養状況

・通院の状況(頻度、治療内容など)を考慮する。薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量(記載があれば血中濃度)・期間)を考慮する。また、服薬状況も考慮する。通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容を考慮する。・入院時の状況(入院期間、院内での病状の経過、入院の理由など)を考慮する。 - 生活環境

・家族等の日常生活上の援助や福祉サ ービスの有無を考慮する。 - 就労状況

・労働に従事していることをもって、 直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、 仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分 確認したうえで日常生活能力を判断する。・発病後も継続雇用されている場合は、従前の就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や仕事場での援助の有無などの状況を考慮する。

統合失調症で障害年金の支給が認定された事例

弊所のサポートによって、障害年金の支給が認定された事例の一部をご紹介します。

障害年金を請求する際は、必要な知識を把握した上で、年金事務所に足を運び、正しい手順で手続きを進める必要があります。

障害年金の手続きは複雑で、一般の方には分かりにくい点も多いため、不安や疑問がある場合は、社会保険労務士に相談することをおすすめします。

- 兵庫県川西市 初診日から40年後に障害年金を申請 統合失調症で障害基礎年金1級を受給

- 兵庫県神戸市 統合失調症の初診日は起立性調節障害 障害基礎年金2級を受給

- 兵庫県神戸市 初診日はめまい症 統合失調感情障害で障害厚生年金2級を受給

- 兵庫県川西市 第三者からの申立書(第三者証明)で障害基礎年金を申請(請求)

- 大阪府箕面市 発達障害と統合失調症が併存している場合 統合失調症で障害厚生年金2級を受給

投稿者プロフィール

最新の投稿

- 2025年1月8日内蔵疾患慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む)で障害年金を申請(請求)する方法を解説

- 2024年12月21日肢体の障害変形性膝関節症で障害年金を申請(請求)する方法を解説

- 2023年12月7日眼・耳・鼻・口の障害糖尿病性網膜症で障害年金を申請(請求)する方法を解説

- 2023年4月15日肢体の障害遷延性意識障害(植物状態)で障害年金を申請(請求)する方法を解説

前後記事&カテゴリ記事一覧

- 前の記事:うつ病で障害年金を請求する方法を解説

- 次の記事:てんかんで障害年金を請求する方法を解説

- カテゴリ:精神の障害