アルツハイマー型認知症で障害年金を申請(請求)する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金申請(請求)を代行

アルツハイマー型認知症により、日常生活や労働に著しい支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性があります。 障害年金を申請(請求)するためには、初診日や疾病の状態などの情報が求められ、正確に手続きを行うことが大切です。ここでは、アルツハイマー型認知症の障害認定基準や、申請手順、注意すべきポイントについて解説します。

アルツハイマー型認知症の障害認定基準

アルツハイマー型認知症の障害認定基準は次のように分けられており、それぞれの等級によって支給額が決まります。※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。

| 等級 | 障害の程度 |

|---|---|

| 1級 |

|

| 2級 |

|

| 3級 |

|

| 障害手当金 |

|

- 脳の器質障害については、精神障害と神経障害を区分して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体像から総合的に判断して認定する。

- 日常生活能力の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

障害年金の審査で考慮される項目

アルツハイマー型認知症に関する障害年金の審査では、以下の要素が考慮され、等級が決定されることになります。障害年金の申請(請求)時には、これらの項目を「診断書」や「病歴・就労状況等申立書」などを通じて審査側に適切に伝える必要があります。

- 療養状況

- 通院の状況(頻度、治療内容など)、薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量(記載があれば血中濃度)・期間)や服薬状況。

- 通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容。

- 入院している場合は、入院時の状況(入院期間、院内での病状の経過、入院の理由)。

- 病棟内で、本人の安全確保などのために、常時個別の援助が継続して必要な場合

- 在宅で、家族や重度訪問介護等から常時援助を受けて療養している場合

- 生活環境

- 家族等からの日常生活上の援助や福祉サービスの有無

- 独居の場合は、その理由や独居になった時期

- 独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)

- 入所施設やグループホーム、日常生活上の援助を行える家族との同居など、支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況が考慮されます。

- 就労状況

- 労働に従事していることをもって、 直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮し、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認されたうえで日常生活能力が判断されます。

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

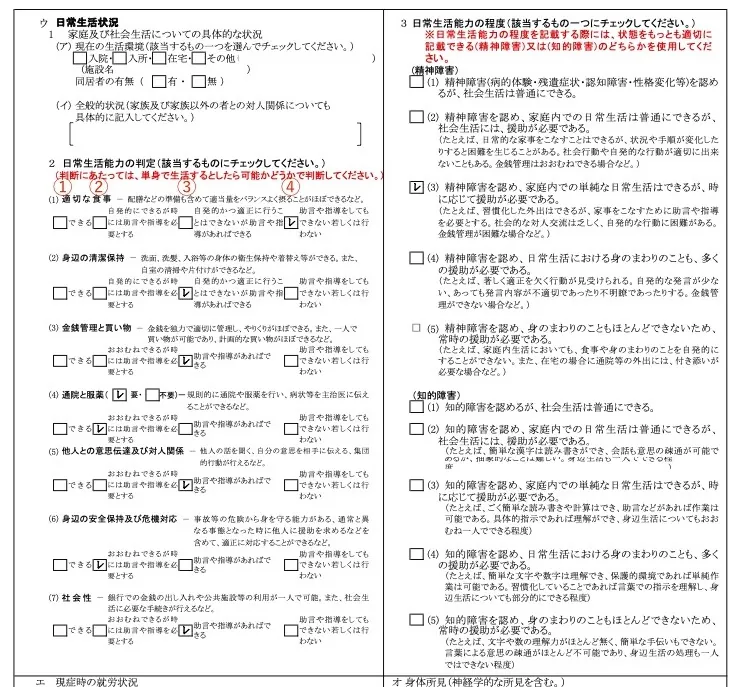

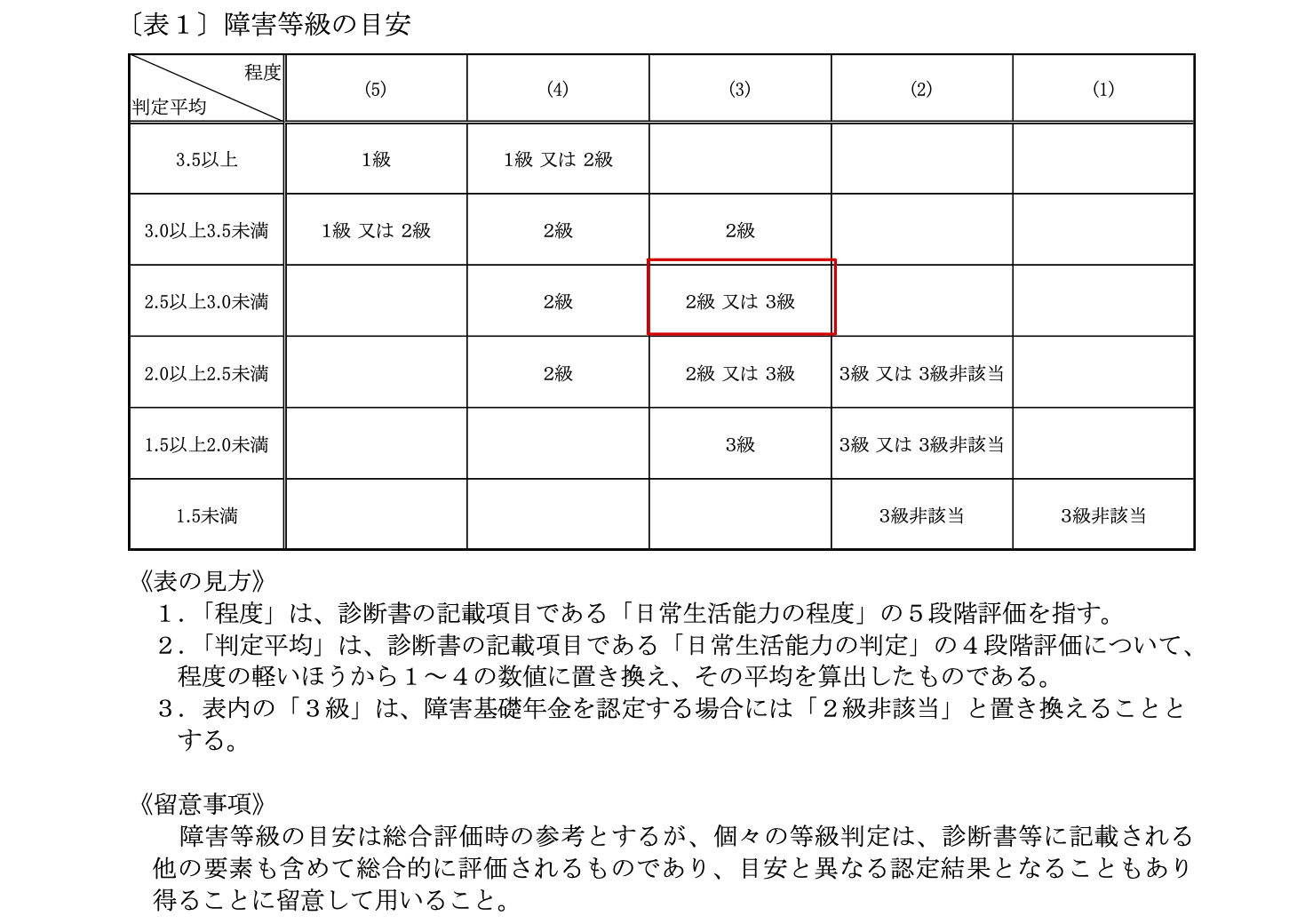

精神の障害年金の認定において使用される「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、「精神の障害用」診断書の裏面の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」に応じて等級の目安が定められています。

具体的には、「日常生活能力の判定」の4段階評価について、障害の程度が軽い方から1~4の数値に変換され、その平均値が算出されます。この数値は、「日常生活能力の程度」の(1)~(5)と組み合わされ、最終的な等級の目安が確定されます。

ただし、この等級の目安はあくまで参考値であり、実際の等級は、診断書に記載されるその他の内容や病歴・就労状況等申立書などが総合的に評価されて決定されます。

障害等級の目安

例えば、下記のようなの評価の場合、日常生活能力の判定は「(4+3+3+2+3+2+3)÷7=2.85が平均値となり、日常生活能力の程度の(3)と合わせて、等級の目安は「2級または3級」程度とされます。

障害年金の請求(申請)の進め方

アルツハイマー型認知症で障害年金を申請(請求)する場合、手続きの進め方は次のようになります。

- 「初診日」を調べる。

-

「受診状況等証明書」取得する。

- 「病歴・就労状況等申立書」作成する。

- 「診断書(精神の障害用」の作成を病院に依頼する。

具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。

アルツハイマー型認知症で障害年金を申請(請求)するポイント

ポイント1 障害年金の申請(請求)期限

アルツハイマー型認知症の発症は40歳から60歳頃が多いとされています。

60歳以降で障害年金を申請(請求)する場合には、初診日と請求期限に注意する必要があります。

<初診日>

初診日は原則として65歳の誕生日の2日前までにあることが必要です。初診日が65歳の誕生日を過ぎていても請求できるのは、65歳以降も国民年金の任意加入をしている場合か、厚生年金の加入者であった場合になります。

<障害認定日>

初診日から1年6か月後(障害認定日)に一定の障害の状態にある場合、障害認定日から障害年金を受給することができます。この場合、65歳を過ぎてからでも申請(請求)可能であり、申請(請求)が遅れた場合でも障害認定日まで遡って受給が可能ですが、支給される期間は申請(請求)から5年前までとなります。一方で、初診日から1年6か月後に一定の障害状態ではなく、その後に病状が悪化した場合は、65歳の誕生日の2日前までに障害年金を申請(請求)する必要があります。

ポイント2 日常生活の状況が診断書に反映されていますか?

障害年金の審査では、診断書裏面の「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の評価が重視されます。これらの評価に基づいておおまかな等級の目安が定められ、最終的な等級判定は、診断書等に記載される他の要素も考慮されて総合的に評価されます。従って、日常生活の状況がしっかり反映された診断書が重要になります。

ポイント3 病歴・就労状況等申立書に詳細に生活状況を申し立てていますか?

アルツハイマー型認知症の場合、「病歴・就労状況等申立書」は重要な書類になります。この書類には、アルツハイマー型認知症の発病から申請(請求)までの経緯、治療の経過、医師からの指示事項、そして日常生活の状況を記入します。

「病歴・就労状況等申立書」は、申請(請求)書類の中で、申請(請求)者が主張できる唯一の文書になります。その内容によっては、不支給になる可能性や、等級が決まる場合もあるため、注意深くかつ丁寧に記入していくことが重要です。

ポイント4 就労していても障害年金を受給できる可能性はあります。

就労していても障害年金を受給できる可能性はあります。ただし、高次脳機能障害の場合、就労の事実のみによって日常生活能力が向上していると見られたり、障害状態が軽くなっていると判断されることがあります。就労中に障害年金を申請(請求)する場合、障害認定基準に従い、仕事の種類や内容、就労状況、仕事場での援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを審査側に詳細に伝える必要があります。

アルツハイマー型認知症で障害年金の申請(請求)をサポートした事例

https://kanami-office.com/cases/5138/

投稿者プロフィール

最新の投稿

- 2025年1月8日内蔵疾患慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む)で障害年金を申請(請求)する方法を解説

- 2024年12月21日肢体の障害変形性膝関節症で障害年金を申請(請求)する方法を解説

- 2023年12月7日眼・耳・鼻・口の障害糖尿病性網膜症で障害年金を申請(請求)する方法を解説

- 2023年4月15日肢体の障害遷延性意識障害(植物状態)で障害年金を申請(請求)する方法を解説

前後記事&カテゴリ記事一覧

- 前の記事:知的障害(精神遅滞)で障害年金を申請(請求)する方法を解説

- 次の記事:悪性新生物(癌)で障害年金を申請(請求)する方法を解説

- カテゴリ:精神の障害