慢性疲労症候群で障害年金を請求する方法 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金請求)を代行

慢性疲労症候群で障害年金を請求するために必要な障害認定基準、初診日の考え方、必要書類、診断書の注意点などを専門家が分かりやすく解説します。この記事では、慢性疲労症候群での障害年金請求の重要ポイントをまとめました。

1. 慢性疲労症候群の障害認定基準

障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)があり、具体的な基準は「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に定められています。

慢性疲労症候群(筋痛性脳脊髄炎)は、全身の強い倦怠感や易疲労、痛みなどが長期間続き、日常生活や就労に大きな制限が生じる病気です。障害年金では、「血液・造血器・その他の障害用」の診断書を用いて、全身状態や日常生活能力の低下を総合的に評価します。

障害等級の基本

慢性疲労症候群の障害年金の等級は、全身倦怠感や疲労感、痛みなどの症状がどの程度日常生活・労働を制限しているかによって判断されます。目安は次のとおりです

| 等級 | 障害の程度の目安 |

|---|---|

| 1級 | 高度の全身倦怠感・易疲労・軽微な労作で著しく遷延化する疲労感、咽頭痛などの症状が強く、終日臥床状態となっているような状態 |

| 2級 | 高度の全身倦怠感や微熱、筋肉痛などの症状が続き、日中の大半を横になって過ごすことが多い状態 |

| 3級 | 激しい疲労感、記憶力低下、脱力、微熱、頚部リンパ節腫大などの症状が続き、軽作業は可能だが週に数日は休息が必要となっているような状態 |

2. 初診日の考え方と障害認定日

2-1. 慢性疲労症候群における初診日

障害年金における初診日とは、「障害の原因となった傷病のために、初めて医師(または歯科医師)の診療を受けた日」のことをいいます。

慢性疲労症候群の場合、確定診断に至るまで時間がかかることが多く、一般的には次のような受診日が初診日になります。

- 原因不明の全身倦怠感や疲労感が続き、内科・心療内科などを受診した日

- 全身のだるさに加えて睡眠障害や集中力低下が出現し、心療内科を受診した日

- 局所の痛み(足の痛み・肩や背中の痛みなど)で整形外科やペインクリニックを受診した日

初診時では慢性疲労症候群と診断されていなくても、症状の経過や検査結果から慢性疲労症候群に関連があると判断されれば、最初の受診日が初診日と扱われます。

2-2. 最初の症状が「痛み」から始まった場合

慢性疲労症候群の場合、最初は局所の痛み(足の痛み・肩や背中の痛みなど)で整形外科やペインクリニックを受診し、その後、痛みが全身に広がり、強い倦怠感・微熱・睡眠障害などが持続することから「慢性疲労症候群(筋痛性脳脊髄炎)」または「線維筋痛症合併の慢性疲労症候群」と診断されることがあります。

この場合、当時の症状(痛み)と現在の症状(慢性疲労症候群)に因果関係(相当因果関係)があると認められれば、その最初の日が初診日となります。

※重要ポイント

初診の医療機関で「異常なし」と言われたり、線維筋痛症など別の病名を疑われたりしていても、症状が継続していれば、その最初の受診日が初診日として認められる可能性が高いです。

2-3. 障害認定日について

障害年金では、初診日から1年6か月を経過した日が基本的な「障害認定日」となります。

- 初診日から1年6か月を経過した時点の障害の程度で、障害等級に該当するかを判定

- その時点で該当しない場合、「事後重症」として、請求時点の状態で障害等級に該当するかを判定

慢性疲労症候群は、発症から徐々に日常生活が制限されることが多いため、事後重症請求になるケースが多くなります。

3. 障害年金請求に必要な書類

慢性疲労症候群で障害年金を請求する場合、一般的には次のような書類が必要です。

- 障害年金請求書

- 初診日に厚生年金加入 → 「国民年金・厚生年金保険 障害給付」

- 初診日が20歳未満、または20歳以上65歳未満で国民年金加入 → 「国民年金 障害基礎年金」

- 診断書(血液・造血器・その他の障害用:様式第120号の7)

- 病歴・就労状況等申立書(病状の経過と生活・仕事への影響を時系列で記載)

- 受診状況等証明書(初診医療機関で作成)

- 年金生活者支援給付金請求書

4. 診断書の重要ポイント

障害年金の認定結果は、診断書の内容に大きく左右されます。慢性疲労症候群は客観的な検査数値(血液検査など)に表れにくいため、診断書の記載内容が認定を左右します。

4-1. Performance status(PS)

慢性疲労症候群は、旧厚生省研究班の重症度分類(Performance status(PS))があり、診断書⑨欄にどの分類になるか記載してもらう必要があります。

- PS4:全身倦怠感のため、週に数日は社会(学校)生活や労働(勉強)ができず、自宅にて休息が必要である。

- PS5:通常の社会(学校)生活や労働(勉強)は困難である。軽作業は可能であるが、週のうち数日は自宅にて休息が必要である。

- PS6:調子のよい日には軽作業は可能であるが週のうち 50%以上は自宅にて休息が必要である。

- PS7:身の回りのことはでき、介助も不要であるが、通常の社会(学校)生活や軽労働(勉強)は不可能である。

- PS8:身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50% 以上は就床している。

- PS9:身の回りのこともできす、常に介助がいり、終日就床を必要としている。

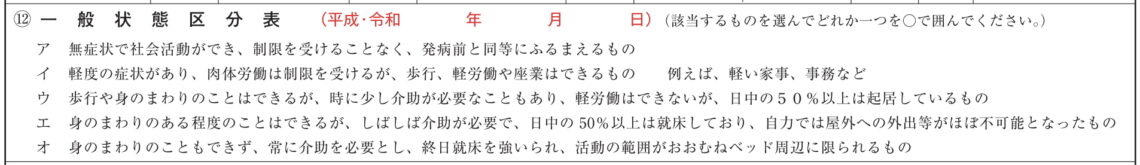

4-2. 一般状態区分

一般状態区分は、どの程度日常生活が制限されているかを評価したものです。医師に具体的な日常生活の状況を伝えたうえで、(ア)〜(オ)のどの区分に該当するかを、記載してもらいます。

5. 慢性疲労症候群で障害年金を請求した事例集

当事務所で慢性疲労症候群による障害年金を請求した事例の一部をご紹介します。各事例のリンクをクリックすると、詳しい解説ページへ移動します。

20代女性 慢性疲労症候群C群(線維筋痛症合併)で障害厚生年金2級を受給

障害等級:障害厚生年金2級/認定日請求

概要:防災訓練をきっかけとした足の痛みを初診日として障害年金の請求を行った事例です。全身への激痛や強い倦怠感によって就労が困難な状況であるとして障害厚生年金2級が認められました。

30代男性 7つの病院を経て慢性疲労症候群と診断

障害等級:障害厚生年金1級/事後重症請求

概要:長期間にわたり原因不明の体調不良に苦しみ、複数の医療機関を受診されていましたが、初診時から一貫して厚生年金に加入していたことがポイントとなり、スムーズな手続きで「障害厚生年金1級」が認められました。

6. 最後に

本ページの内容は、慢性疲労症候群で障害年金を請求する方法をまとめたものです。

この病気は「見た目には分かりにくい」「検査数値に出ない」という特徴があるため、診断書の作成や病歴の申立てには専門的な知識が必要になるケースが多くあります。

実際に障害年金を請求される際は、

- 主治医に日常生活の困難さ(PEMなど)をメモで渡して伝える

- 障害年金に詳しい社会保険労務士に相談する

など、慎重に進めることをおすすめします。

※本記事は一般的な情報提供であり、特定の方の受給権や等級を保証するものではありません。ご自身のケースについては、必ず年金事務所や専門家にご相談ください。

投稿者プロフィール

最新の投稿

- 2025年11月26日肢体の障害脊髄小脳変性症で障害年金を請求する方法

- 2025年1月8日内蔵疾患慢性腎炎(ネフローゼ症候群)で障害年金を請求する方法

- 2024年12月21日肢体の障害変形性膝関節症で障害年金を請求する方法

- 2023年12月7日眼・耳・鼻・口の障害糖尿病性網膜症で障害年金を請求する方法

前後記事&カテゴリ記事一覧

- 前の記事:1型糖尿病で障害年金を請求する方法

- 次の記事:大動脈疾患で障害年金を請求する方法

- カテゴリ:精神の障害