広範性発達障害で障害年金を請求する方法 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金の請求を代行

広汎性発達障害で障害年金を請求するために必要な障害認定基準、初診日の考え方、必要書類、診断書の注意点などを専門家が分かりやすく解説します。この記事では、広汎性発達障害での障害年金請求の重要ポイントをまとめました。

1. 広汎性発達障害の障害認定基準

障害年金に該当する障害の状態については、国民年金法施行令(別表)および厚生年金保険法施行令(別表第1・第2)があり、具体的な基準として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(精神の障害)」および「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が定められています。

1-1. 各等級の目安

| 等級 | 障害の状態の目安 |

|---|---|

| 1級 | 社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とする状態 |

| 2級 | 社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要な状態 |

| 3級 | 社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受ける状態 |

※就労状況について

就労している場合でも、「職場での援助の有無」や「仕事の内容」、「職場で生じているトラブル」などを考慮し、2級以上に認定されるケースがあります。

2. 初診日の考え方と障害認定日

2-1. 広汎性発達障害における初診日

障害年金における初診日とは、「障害の原因となった傷病(広汎性発達障害)のために、初めて医師(または歯科医師)の診療を受けた日」のことをいいます。

広汎性発達障害は先天的な障害ですが、初診日は「生まれた日」ではなく、「発達障害の症状(または関連する症状)で初めて医師の診療を受けた日」となります。

- 言葉の遅れや多動などで、幼少期に小児科や児童精神科を受診した日

- 学校生活での不適応などで、心療内科を受診した日

- 大人になり、うつ状態や仕事のミスが続くなどの理由で、精神科を初めて受診した日

※20歳前傷病の特例

知的障害を伴わない発達障害で、20歳以降に初めて受診した場合は「20歳以降の受診日」が初診日となります。一方、20歳前に受診歴がある場合は「20歳前傷病による障害基礎年金」の対象となり、納付要件は問われません。

2-2. 障害認定日について

原則として初診日から1年6か月を経過した日が「障害認定日」となります。

- 20歳前に初診日がある場合

初診日から1年6か月経過日が20歳前であれば、「20歳の誕生日前日」が障害認定日となります。 - 20歳以降に初診日がある場合

初診日から1年6か月経過した日が障害認定日となります。

3. 障害年金請求に必要な書類

広汎性発達障害で障害年金を請求する場合、一般的には次のような書類が必要です。

- 障害年金請求書

- 診断書(精神の障害用・様式第120号の4)

- 受診状況等証明書(初診日の証明書)

- 病歴・就労状況等申立書

- 年金生活者支援給付金請求書

特に重要な「病歴・就労状況等申立書」

精神の障害においては、医師の診断書だけでなく、本人が作成する「病歴・就労状況等申立書」が非常に重要です。

「発病から現在までの経過」や「日常生活・就労での具体的な困りごと(対人関係のトラブル、こだわりによる支障など)」を具体的に記述し、診断書の内容を補完する必要があります。

4. 診断書の重要ポイント

障害年金の結果は、診断書の内容に大きく左右されます。広汎性発達障害で障害年金を請求する際に重要となるポイントを押さえておきましょう。

4-1. 診断書の記載項目

診断書では、次のような記載項目があります。

- 傷病名

- 発病時期・初診日・発病からの病歴

- 病状の程度や症状・処方薬

- 生活環境・福祉サービスの利用状況

- 日常生活能力の程度・日常生活能力の判定

- 就労状況

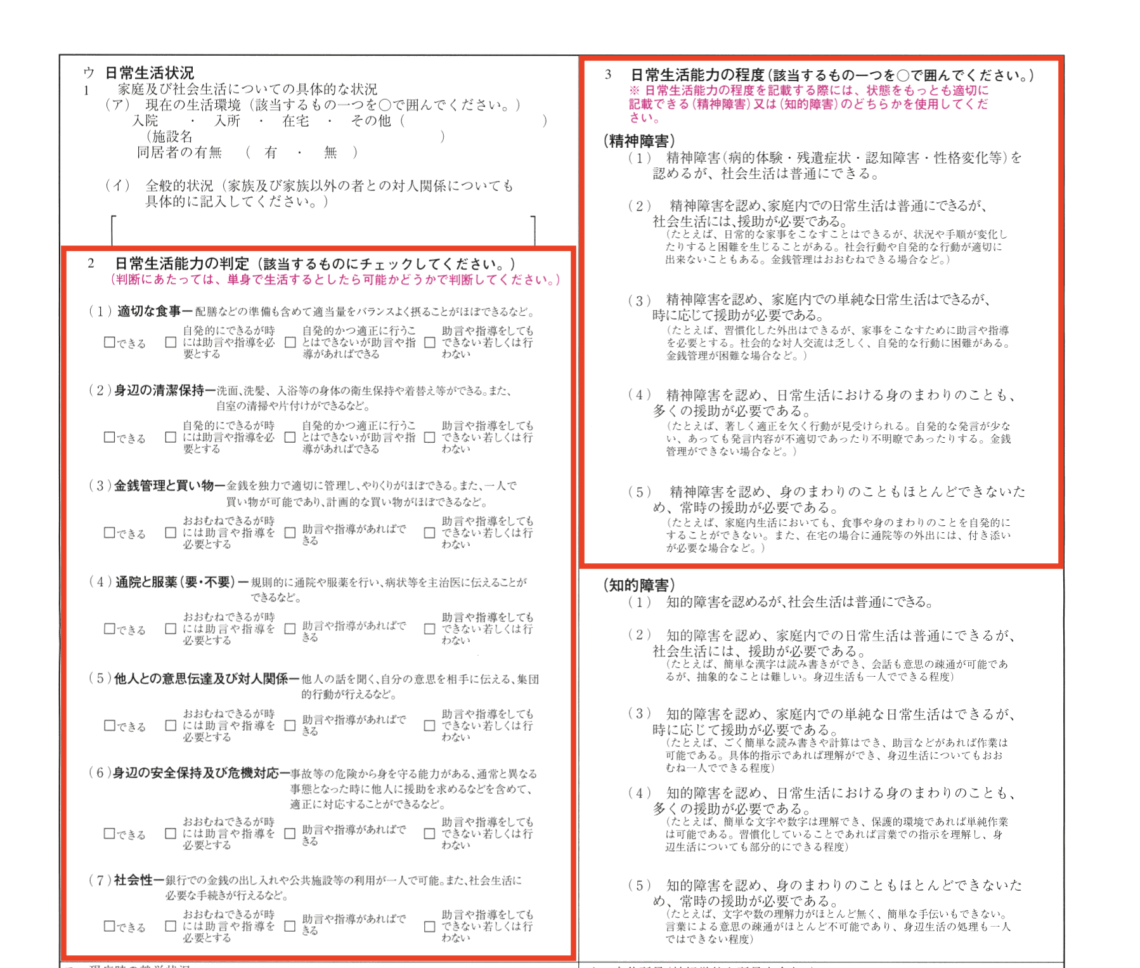

4-2. 日常生活能力の程度・判定

精神の障害の認定では、診断書の裏面にある「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の記載が等級の目安として重視されています。

- 「日常生活能力の判定」は、食事・身辺の清潔保持・金銭管理と買い物・通院と服薬・対人関係・危機対応・社会性の7項目について、どの程度の援助が必要か4段階で評価されます。

- 「日常生活能力の程度」は、7項目(食事や掃除など)を総合して、「全体としてどのぐらい障害があるのか」 を評価されます。

ポイント

医師に診断書を依頼する際には、日常生活状況や困っていることを具体的に伝えるメモを用意しておくとよいでしょう。

4-3. 就労状況

障害年金の請求時に就労している場合は、就労状況を具体的に記載されていることが重要です。

- 就労先・雇用形態(一般雇用・障害者雇用)

- 就労時間(フルタイムか短時間か)

- 職場での配慮(簡単な作業への配置転換、残業免除、在宅勤務など)の有無

- 仕事でのミス、対人トラブルなどの有無

- 欠勤や遅刻・早退の頻度、休職・復職を繰り返していないか

就労を続けている場合でも、実際にはどのような支援や配慮がなければ働けない状態なのかを医師にきちんと伝えることが重要です。

5. 広汎性発達障害で障害年金を請求した事例集

当事務所による広汎性発達障害で障害年金を請求した事例の一部をご紹介します。各事例のリンクをクリックすると、詳しい解説ページへ移動します。

20代男性 障害認定日は障害者雇用で勤務 自閉症スペクトラム障害

障害等級:障害基礎年金2級/障害認定日請求

概要:発達障害により就労継続支援A型を利用中の方が、障害基礎年金2級(5年遡及)を受給できた事例です。20歳当時は一般企業で勤務していましたが、職場での「合理的配慮」や支援計画書を用いてサポートの必要性を立証。就労実績がありながら遡及請求が認められたポイントを解説しています。

30代男性 一般雇用で就労中 広汎性発達障害で障害厚生年金3級を受給

障害等級:障害厚生年金3級

概要:一般雇用でフルタイム勤務をしながら、障害厚生年金3級に認定された事例です。 職場での対人トラブルや、家庭での手厚いサポートなど「就労の実態」を適切に申し立て、障害年金を請求しました。

6. 最後に

本ページの内容は、広汎性発達障害で障害年金を請求する方法をまとめたものです。

障害年金の制度・診断書様式・運用は改正されることがありますので、実際に障害年金を請求される際は以下のような専門機関等に確認しながら進めることをおすすめします。

- 最寄りの年金事務所での最新案内

- 厚生労働省・日本年金機構の最新リーフレット

- 障害年金に詳しい社会保険労務士

※本記事は一般的な情報提供であり、特定の方の受給権や等級を保証するものではありません。ご自身のケースについては、必ず年金事務所や専門家にご相談ください。

投稿者プロフィール

最新の投稿

- 2025年11月26日肢体の障害脊髄小脳変性症で障害年金を請求する方法

- 2025年1月8日内蔵疾患慢性腎炎(ネフローゼ症候群)で障害年金を請求する方法

- 2024年12月21日肢体の障害変形性膝関節症で障害年金を請求する方法

- 2023年12月7日眼・耳・鼻・口の障害糖尿病性網膜症で障害年金を請求する方法

前後記事&カテゴリ記事一覧

- 前の記事:てんかんで障害年金を請求する方法

- 次の記事:人工肛門や人工膀胱、尿路変更術で障害年金を請求する方法

- カテゴリ:精神の障害